トレードで成果が出ないと悩む時、多くの人はエントリー手法ばかりを探します。

しかし本当に差を生むのは、まず「相場の基準線」を持てるかどうかです。基準がなければ、買うのか売るのか、あるいは静観すべきなのかの判断が常に遅れます。

僕自身もかつては、移動平均線やRSIだけに頼って軸が定まらず、根拠が弱いままエントリーを繰り返していました。当然、損切りの連続で自信を失った経験があります。

そこで取り入れたのがピボットラインです。1日の基準点が明確になり、相場全体の流れを瞬時に判断できるようになりました。結果として「ここは売り優勢」「ここは買い支え」といったイメージが鮮明になり、勝負すべき局面を絞り込めるようになったのです。

今回は、勝てない人ほど見落としがちなピボットの基本から、複数時間軸で重合するゾーンの使い方、そして具体的なエントリー精度の高め方までを詳しく解説します。

過去の失敗を踏まえて改善してきた結果、現在の環境は次の形に落ち着いています。

- ピボットを基準線として相場環境を即座に認識

- ラインは点ではなくゾーンで捉え無駄打ちを防止

- 機能しない場面は潔くスルーしてリスク回避

- 日足週足月足年足を重ねて抵抗帯を特定

- 転換サインを待ってからエントリー精度を高める

- 逆張りは直近の流れを確認して限定的に活用

- 他のテクニカル根拠と組み合わせて勝率を安定化

ピボットラインを表示する重要性

ピボットはトレーダーが基準線として使うべき指標

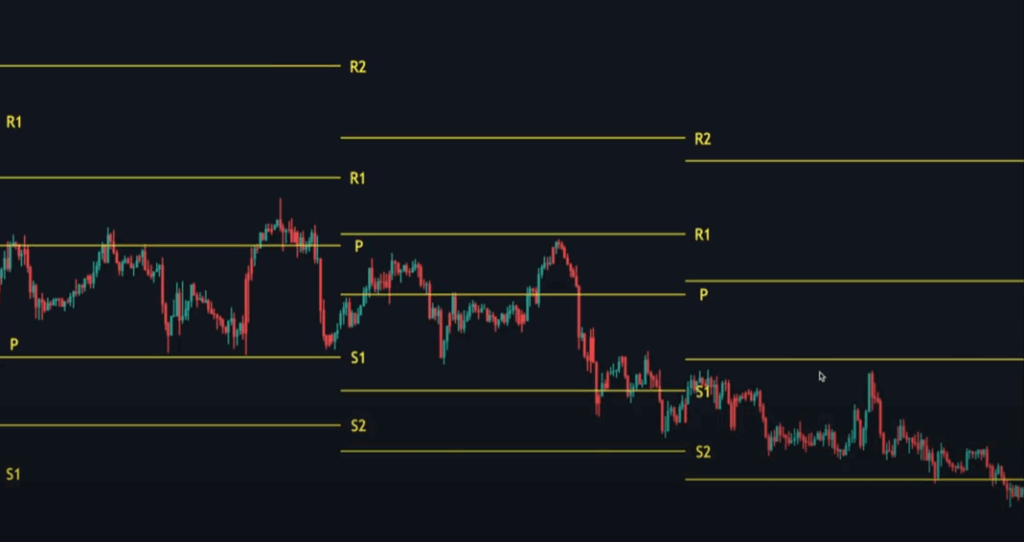

ピボットラインは、相場を分析する際の「基準線」として非常に役立ちます。前日の値動きを基に算出されるため、買いが有利か売りが有利かを瞬時に判断できる指標です。

基準がなければ、トレーダーは相場の方向を迷いやすく、無駄なエントリーを増やしてしまいがちです。しかし、ピボットを表示することで、その日の相場を判断する出発点が明確になります。

たとえば次のように整理できます。

- ピボットより上で推移→買いが優勢

- ピボットより下で推移→売りが優勢

僕自身も以前は根拠が曖昧で、安易に飛び乗って損切りに追われていました。ピボットを使うようになってからは、相場の基準が見え、判断が安定しています。

要するに、勝てない人ほど「基準線」を持つことが重要です。その代表的な指標がピボットラインだといえます。

デフォルト設定で十分に機能する基本ライン構成

ピボットラインは複雑な設定をする必要がなく、デフォルトのままで十分に機能します。多くの取引ツールに標準搭載されており、最初から主要なサポートとレジスタンスが表示されます。

その理由は、世界中のトレーダーが同じ水準を意識しているからです。設定を細かく変えなくても、多くの参加者が参照しているだけで自然に反応が生まれます。

代表的なラインは以下のとおりです。

- P(ピボットの基準線)

- R1・R2(上方向のレジスタンス)

- S1・S2(下方向のサポート)

相場が大きく動くときだけ、R3やS3まで視野に入れることがあります。僕も普段はR2とS2までで判断しており、むやみに線を増やさない方が見やすいと感じています。

まずはデフォルト設定で慣れれば問題ありません。必要に応じて表示数を調整すれば十分でしょう。

計算式を覚える必要はなく仕組み理解だけで十分

ピボットは数式で算出されますが、その式を丸暗記する必要はありません。大切なのは「なぜ意識されるのか」という仕組みを理解することです。

理由は、数式を知っていてもトレード成績が上がるわけではないからです。ピボットが効くのは、計算式の正確さよりも「多くの人が同じラインを見ている」ことにあります。

具体的には、前日の高値・安値・終値から算出されるため、多くの参加者が自然と同じ基準を共有します。僕も最初は式を調べましたが、実戦で役立つのは「ここを多くのトレーダーが意識している」という感覚でした。

ピボットは市場心理に基づくラインです。仕組みを理解し、反応する可能性が高い水準として扱うことが実用的です。

ラインは点ではなくゾーンで捉えることが必須

ピボットラインは「点」ではなく「ゾーン」として捉えるべきです。価格は必ずしもライン上できれいに止まるわけではなく、その前後のエリアで機能することが多いからです。

なぜなら、相場は常に変動し、注文も一定の幅を持って入るためです。タッチで反応しないからといって「効いていない」と判断するのは危険です。

よくあるパターンは以下の通りです。

- ラインの数pips上で反発する

- 一度抜けてから戻して機能する

- ライン付近で揉み合った後に反転する

僕も以前は「点」で見ていたため、思惑が外れることが多くありました。しかしゾーンとして扱うようになってからは、精度が高まりました。

覚えておきたいのは、ピボットを抵抗帯として認識する姿勢です。この意識だけで、エントリーの質は大きく変わります。

ピボットラインの機能と使い方

レジサポとして機能する仕組みを理解する

ピボットラインは、相場におけるレジスタンスやサポートとして機能します。価格がラインに近づくと、多くのトレーダーが意識するため、売買の攻防が起こりやすくなるのです。

理由はシンプルで、ピボットは市場参加者が共通して参照するラインだからです。抵抗帯として機能するのは「そこに注文が集まるから」と言えます。

具体的には、価格がライン上に来ると次のような反応が見られます。

- 上昇中にピボットへ到達→抑えられて下落しやすい

- 下落中にピボットへ到達→支えられて反発しやすい

- 抜けた場合→レジサポ転換して逆方向の壁になる

僕も以前、ピボットに近づいた場面で相場が止まるのを繰り返し体感しました。その経験が、基準線としての信頼を強めています。

要は、ピボットを「レジサポの自動生成ライン」として扱うことで、相場の節目を効率的に把握できます。

実際のチャートで確認するレジサポ転換の流れ

チャート上でピボットを使うと、レジサポ転換が頻繁に確認できます。これは「支持線が抵抗線に変わる」あるいは「抵抗線が支持線に変わる」という現象です。

その理由は、価格を押さえつけていた売り注文や、支えていた買い注文が崩れることで役割が逆転するためです。これによりトレンドの方向性をつかみやすくなります。

具体例として、次のような流れがあります。

- 上昇後にピボットで止まり、反落→抵抗として機能

- 一度突破して上に抜ける→今度は支持として機能

- 支持として効いた後に再上昇→新しいトレンドの起点となる

僕も15分足でデイリーピボットを確認した際、こうした転換が繰り返し現れるのを実感しました。

だからこそ、ピボットラインを基準にレジサポ転換を追えば、エントリーや利確の判断に強い根拠を与えてくれます。

多くのトレーダーが意識することで反応が生まれる

ピボットが効く最大の理由は、多くのトレーダーが同じラインを参照していることです。テクニカルは市場参加者の心理が反映されたものなので、意識が集中すれば自然に反応が起こります。

つまり、ピボットは「計算式が優秀だから」ではなく「利用者が多いから」効くのです。これは移動平均線や水平線と同じ原理で、注目度の高さが効力を決めます。

反応が起こる代表的な場面は次のとおりです。

- 東京市場の寄り付き直後

- 欧州勢の参入タイミング

- 重要指標発表後の押し戻し

僕も最初は「偶然効いているだけでは」と疑いましたが、異なる通貨ペアで繰り返し確認するうちに納得しました。

要するに、ピボットは多くのトレーダーの視線が集まる水準だからこそ効くラインです。心理的な根拠を理解して使うことが重要です。

効かない場面は潔くスルーしてリスクを回避する

ピボットは万能ではありません。効くときは強く効きますが、効かないときは全く機能しないこともあります。そのため「使えない場面はスルーする」判断が必要です。

理由は、市場環境やトレンドの勢いによってはピボットが意識されないことがあるからです。無理に当てはめると、逆に損失を招きます。

具体的な注意点は次の通りです。

- 強いトレンドが発生しているときは無視されやすい

- 指標発表直後はラインを飛び越えることが多い

- 機能しない相場では次のチャンスを待つのが得策

僕も「せっかくラインを引いたから」と無理に使い、かえって失敗した経験があります。それ以来「効かない時は潔く見送る」と決めています。

ポイントは、ピボットが機能する局面を選び抜くこと。これが勝率を押し上げる近道です。

複数時間軸でのピボット活用

デイリーだけでなく週足・月足・年足も確認する

ピボットは日足ベースだけでなく、週足や月足、さらには年足でも算出できます。異なる時間軸を確認することで、より大きな相場の流れを把握できます。

理由は、長期足のピボットほど多くの参加者に意識されやすいからです。日足だけで判断すると短期の値動きに振られやすくなりますが、週足や月足を加えることで相場の強弱を立体的に捉えられます。

代表的な活用法は次のとおりです。

- デイリーピボット→1日の基準を把握

- 週足ピボット→数日の流れを確認

- 月足ピボット→長期的な抵抗帯を意識

- 年足ピボット→大局的な転換点を見極め

僕自身もデイリーだけを見ていた頃は、長期の流れに逆らってしまい損失を出すことが多かったです。しかし週足や月足を併用するようになってから、大局に沿ったトレードがしやすくなりました。

ひと言で言えば、複数の時間軸でピボットを引くことで、相場全体の環境認識が格段に向上します。

時間軸の異なるピボットを重ねて強力なゾーンを特定する

複数の時間軸でピボットを表示すると、ラインが重なる箇所が出てきます。こうした重合ゾーンは特に強い抵抗帯として機能しやすく、エントリーポイントの候補になります。

理由は、異なる時間軸のトレーダーが同じ水準を意識するためです。短期勢も中期勢も同じ場所で注文を出すことで、売買圧力が集中します。

具体例を挙げると次のようなイメージです。

- デイリーと週足のピボットが同じ水準に近い

- 月足と年足のピボットが重なって抵抗帯を形成

- 複数ラインが近接→通常より厚い防御壁になる

僕も過去に、月足と週足が重なるラインで反発を確認し、強いショートを仕掛けて利益を得られた経験があります。このような場面では、通常よりも根拠が強固です。

覚えておきたいのは、ラインの重なりは「厚い抵抗帯」になること。重合ゾーンを優先して狙うと効率が上がります。

重合ゾーンでは転換サインを待ってからエントリーする

強力な抵抗帯に価格が近づいたとしても、すぐにエントリーするのは危険です。転換のサインを確認してから入ることで、だましを避けられます。

理由は、相場が勢いのまま突き抜ける場合もあるからです。タッチで入ると、大きな損失を抱えるリスクがあります。

転換サインとして意識すべきものは以下の通りです。

- ローソク足の反転パターン(ピンバー・包み足など)

- ダウ理論によるトレンド転換の確認

- トレンドラインやチャートパターンのブレイク

僕も以前、重合ゾーンにタッチした瞬間に逆張りをして、強いトレンドに飲み込まれたことがあります。その後は転換サインを確認するまで待つようにし、勝率が改善しました。

注意したいのは、重合ゾーンは確かに強力ですが、安易に飛び乗るのは禁物です。必ず転換サインを確認してからエントリーすべきです。

ピボット活用時の注意点

単体では万能でなく他の根拠と組み合わせる

ピボットラインは強力な指標ですが、これだけで勝ち続けられるわけではありません。どのテクニカルも万能ではなく、複数の根拠を組み合わせて使うことが前提です。

理由は、相場の動きが常に不確実だからです。ピボットだけを頼りにすると、効かない場面に遭遇したときに損失が拡大します。

組み合わせるべき代表的な根拠は次の通りです。

- 移動平均線によるトレンド把握

- ダウ理論による波形認識

- ローソク足の反転サイン

- ボラティリティ指標で相場の勢いを確認

僕も最初は「ピボットだけで十分だろう」と考えましたが、効かない場面でエントリーして痛手を負いました。移動平均線やチャートパターンを加えたことで、精度が大きく改善しています。

要するに、ピボットは他の根拠と組み合わせて初めて力を発揮します。複合的に判断することが欠かせません。

タッチエントリーではなく転換サイン確認を徹底する

ピボットにタッチした瞬間にエントリーするのは危険です。必ず転換サインを確認してから仕掛けることで、だましを回避できます。

理由は、ピボットは「効くときは効くが、効かないときは全く効かない」特徴を持つためです。勢いのある相場ではそのまま突破されることが珍しくありません。

確認すべき転換サインには以下のようなものがあります。

- ピンバーや包み足などの反転ローソク足

- トレンドラインのブレイク

- 高値切り下げや安値切り上げの発生

僕も過去に「ラインに当たったから」と即エントリーし、何度も損切りを食らいました。転換サインを待つ習慣をつけてからは、だましに巻き込まれる回数が減っています。

「タッチ」ではなく「転換確認」が鉄則です。

逆張りは直近の流れを考慮して限定的に行う

ピボットは逆張りの根拠として使える場面もありますが、常に有効ではありません。直近のトレンドが強いときに逆らうと、大きな損失を招く危険があります。

理由は、相場の流れそのものがエントリー方向に大きく影響するからです。逆張りは「流れが一旦止まる可能性が高い場面」でのみ成立します。

逆張りを検討する際のポイントは次の通りです。

- 長期の抵抗帯に近づいている

- ローソク足に明確な反転サインが出ている

- 出来高やボラティリティが収縮している

僕も以前、強い上昇トレンド中にR1で逆張りをして、大きく踏み上げられた経験があります。それ以降は「流れを見て限定的に行う」とルールを決めました。

結論として、逆張りはピボットで狙うにしても、直近のトレンドを無視せず慎重に選別することが必要です。

レジスタンス3突破時はトレンドの強さに注意する

ピボットではR3やS3を超えることは少ないですが、突破されたときは特に注意が必要です。強いトレンドが発生している証拠であり、逆張りをすると危険度が高まります。

理由は、通常よりも大きなエネルギーが相場に働いているためです。R3を超えるほどの勢いがある場合、単純な抵抗帯では止まりにくくなります。

対処法を整理すると次のようになります。

- デイリーでR3を超えた場合は逆張りを避ける

- 月足や年足レベルならそもそもそこまで届かない

- トレンドの強さを認めて順張りを検討する

僕も過去に「R3だから必ず止まる」と思い込み、逆張りして大きく負けたことがあります。今では「R3突破=強トレンド」と認識し、むしろ順張りでついていく判断をしています。

要するに、R3・S3を突破する局面では相場の強さを受け入れ、逆張りを避けるのがセオリーです。

まとめ

ピボットラインは、トレーダーにとって環境認識の軸となる有効な指標です。基準線を持つことで、相場を感覚ではなく客観的に判断できるようになります。特に、ゾーンとして捉える姿勢や複数時間軸を確認する工夫は、エントリー精度を大きく高める要因になります。

しかし、万能なツールではありません。効かない場面では無理に活用せず、他の根拠と組み合わせて総合的に判断する必要があります。僕自身もピボットを単体で頼っていた時期は失敗が多く、組み合わせを意識するようになってから安定感が増しました。

実践する際のポイントを整理すると次のようになります。

- ピボットは基準線として毎日表示する

- デイリーだけでなく週足・月足を重ねて強いゾーンを見つける

- タッチではなく転換サインを待ってから入る

- 効かない場面は潔くスルーする

最後に、ピボットは単独ではなく相場分析の一部として位置付けるのが正しい使い方です。基準を持ち、根拠を重ね、有利な局面に絞ってエントリーすることで、着実に結果へつなげられるはずです。