僕はこれまで、デイトレやスイングに挑戦してきましたが、どうしても時間の制約やストレスで続けにくい部分がありました。帰宅してから相場を見てもチャンスが少なく、「今日も入れなかったな…」と悔しさを感じることも多かったんです。

そこで辿り着いたのがスキャルピングでした。短時間でチャンスを掴めるだけでなく、小さな勝ちを積み上げていけるスタイルは、僕の生活リズムにもぴったりでした。毎日エントリーできるからこそ、相場と触れ合う時間も自然と増え、経験値が一気に積み重なっていきました。

ただ、スキャルピングは自由度が高い分、迷いや感情に振り回されやすいのも事実です。僕も最初は損切りを動かしたり、根拠のないエントリーで連敗したりと苦しい時期がありました。でも、水平線・押し安値戻り高値・移動平均線、この3つに分析を絞り込んだことで一気に視界が開けました。

さらに、僕が最も大事にしているのが「1時間足の20EMAの方向に従う」こと。これを軸にするだけで環境認識がシンプルになり、エントリーの迷いがほとんど消えました。損失は最初に固定してロットを調整する。こうすることでチキン利食いや損切りの先送りもなくなり、落ち着いてトレードができるようになったんです。

今振り返れば、手法を増やすのではなく削ぎ落とすことで勝ちやすくなる。それに気づけたのが、僕にとって大きな転機でした。

過去の失敗を踏まえて改善してきた結果、現在の環境は次の形に落ち着いています。

- 毎日打てる短期型に適性がある人はスキャル向き

- 本講座の定義は1分軸で数分〜十数分・数pips狙い

- 国内口座と狭いスプレッド選びが大前提

- 監視はドル円中心+ボラの出る時間帯に限定

- 水平線・押し安値戻り高値・移動平均線の三点で統一

- 1時間20EMAと1分200EMAの同方向のみを狙う

- 損失固定ロットと途中裁量封印でメンタルを制御

スキャルピングという選択肢

スキャルピングに適した性格と行動パターンを理解する

スキャルピングに適性があるのは、短期で結果を出したい人や、含み損を長時間抱えるのが苦手な人です。特に次のようなタイプは向いていると言えます。

- 含み損を早めに解消したい

- 毎日エントリーの機会を確保したい

- 週単位で大きなマイナスを避けたい

短期決着で期待値の収束が早く、勝ちやすいパターンだけを拾えるのがメリットです。一方で、熱くなりやすい人やルールを守れない人には不向きです。チャンスが多い分、感情に流されて連打してしまえば、一気に資金を失いかねません。

僕自身も、焦りからルールを破って資金を減らしたことがありました。そこから“順張りだけに徹する”と決めたことで、無駄なエントリーを避けられるようになり、結果も安定していきました。結局のところ、冷静に待てる人ほどスキャルピングに向いているのです。

スキャルピングと他のトレードスタイルを区別する

スキャルピングとデイトレ・スイングは、トレードの設計思想からして大きく異なります。

- 保有時間:スキャルは数分〜十数分、デイトレは数時間、スイングは数日〜数週間

- 狙う値幅:スキャルは数pips、デイトレやスイングは数十〜数百pips

- エントリー回数:スキャルは多く、デイトレやスイングは少なめ

スキャルピングは小さな勝ちを繰り返し積み重ねていくスタイルです。1回の結果で資産が大きく動くことは少なく、試行回数が多いほど統計的な優位性を発揮しやすくなります。そのため、日々のトレードでコツコツと経験値を積み上げたい人には適しています。

一方で、デイトレやスイングは保有時間が長いため、含み損を抱えながら生活を送る必要があります。僕もかつては含み損を持ったまま仕事に出かけ、帰宅後に想定外の動きで資金を減らすという経験をしました。そうしたストレスを避けられる点は、スキャルピングの大きな魅力だと感じます。

ただし、狙う値幅が小さい分だけスプレッドの影響を大きく受けます。優位性を確保するには、国内のスプレッドが狭い口座を選び、ドル円など流動性の高い通貨を中心に取引することが欠かせません。

短期トレードの利点と落とし穴を押さえる

スキャルピングの最大のメリットは、結果が短時間で出ることです。エントリーから決済までが数分で完結するため、経験値の積み重ねが早く、学習効率も高まります。また、ポジションを翌日に持ち越さないため、寝ている間の急変動に巻き込まれる心配もありません。

一方で、短期ならではのリスクもあります。

- スプレッドによるコストが直撃する

- 連敗後に感情的になりやすい

- チャート監視時間が長くなりがち

僕自身も、連敗したときに「取り返したい」という気持ちが強くなり、ルールを破って資金を減らしたことがありました。この弱点を克服するために導入したのが「損失額の固定」と「途中裁量を排除するルール」です。損失を事前に限定し、IF-OCOで機械的に処理することで、感情の影響を排除できるようになりました。

短期トレードは効率よく利益を積み上げられる一方で、感情とコストに翻弄される諸刃の剣でもあります。メリットを最大限に活かすためには、リスクを抑える仕組みづくりが不可欠です。

勝ち続けるための前提条件

1分軸で保有時間と狙う値幅を明確にする

スキャルピングを安定させるには、まず「保有時間」と「狙う値幅」を明確に定義する必要があります。僕が採用しているのは「1分足を基軸に、数分から十数分の保有」「数pipsを積み上げる」という形です。

この定義を曖昧にすると、検証と実践でブレが生まれます。例えば、20〜30分以上の保有や20〜30pipsを狙う設計は、すでにデイトレ寄りになります。そうなると、エントリー基準や損切り幅、必要な資金管理もまったく別物になってしまいます。

僕自身も最初は「10pipsを狙うときもあれば、30pips伸ばそうとする時もある」というバラついたスタイルで、結果が安定しませんでした。そこで「狙うのは数pips、保有は十数分まで」と決めたことで検証の母数が一気に積み上がり、期待値の収束が早まりました。

スキャルピングを設計する第一歩は「射程を固定すること」。その基準が定まれば、手法もルールもシンプルに整理されていきます。

国内のスプレッドが狭い口座を選ぶ

スキャルピングは狙う値幅が小さいため、コスト管理が成否を分けます。国内のスキャル公認口座と、できる限り狭いスプレッドを選ぶのは必須条件です。

例えば数pipsを狙うトレードで、片道1pips以上のスプレッドがかかると、それだけで優位性が失われます。さらに海外口座では、スキャルピングを制限されるリスクや約定の安定性に不安が残ることもあります。

僕はドル円を中心に、原則的にスプレッドがタイトな国内口座を選びました。数百回以上のトレードを積み重ねても、コスト負担が安定しているからです。逆に「スプレッドが広い状態でのスキャル」は、検証段階から勝ちにくく、実運用ではさらに厳しいと実感しました。

スキャルピングに取り組むなら、最初の口座選びで勝負は半分決まる。これは僕の経験から強く言えることです。

ドル円と市場オープン時間に集中する

スキャルピングで結果を出すには「どの通貨を、いつ取引するか」を明確にしておく必要があります。

- 通貨はドル円を中心にする

- ボラティリティの出る時間帯に限定する

- 監視ペアは絞り込み、集中する

ドル円を主軸に選ぶ理由は、流動性が高く、スプレッドも最小に抑えられるからです。ユーロドルなど他通貨もチャンスはありますが、初心者のうちはドル円で統一する方が効率的に学べます。

取引時間帯は市場がオープンする直後が狙い目です。東京、ロンドン、ニューヨークの立ち上がりは動意が出やすく、短期でも取り切れる値動きが発生します。僕自身、ロンドンオープン後1〜2時間に的を絞ることで、無駄な待機時間を減らし、効率良くトレードができました。

通貨と時間帯を固定すれば、余計な迷いがなくなります。スキャルピングに必要なのは「戦場を絞り込む決断」なのです。

成行とIF-OCOで発注をルール化する

スキャルピングはスピード勝負です。そのため、基本は成行注文で即時に入るのが適しています。ただし、あらかじめ想定した水平線まで引きつける場合や、逆指値で損切りを置く場面では指値系の注文も活用します。

僕は「エントリーは成行、損切りと利確はIF-OCOで自動化」という形に統一しています。これにより、ポジションを持った後に感情で触ってしまうリスクを排除できました。

成行と指値を状況によって使い分けるのではなく、「どこまで成行、どこから指値」と自分のルールを最初に固定することが重要です。発注スタイルを決めてしまえば、迷いなく操作でき、瞬間のチャンスを逃さずに済みます。

勝率を高める環境認識

日足から1分足まで順番に環境認識を行う

スキャルピングは1分足でエントリーしますが、1分足だけを見ても勝率は安定しません。上位足の流れに沿うことで初めて、短期の仕掛けが機能します。

環境認識の流れは次の通りです。

- 日足→大きなトレンドの方向を確認

- 4時間足→節目やレジサポを把握

- 1時間足→直近の目線を固定

- 15分・5分足→細かい抵抗帯をチェック

- 1分足→エントリータイミングを判断

僕も以前は1分足の形だけで入っては、すぐに逆行して負けることが多くありました。上位足の抵抗を見落としていたのが原因です。そこで必ず日足から順番に確認し、最後に1分足でタイミングを取る流れを徹底しました。

大局から順に環境を落とし込むことが、勝率を安定させる一番の近道です。

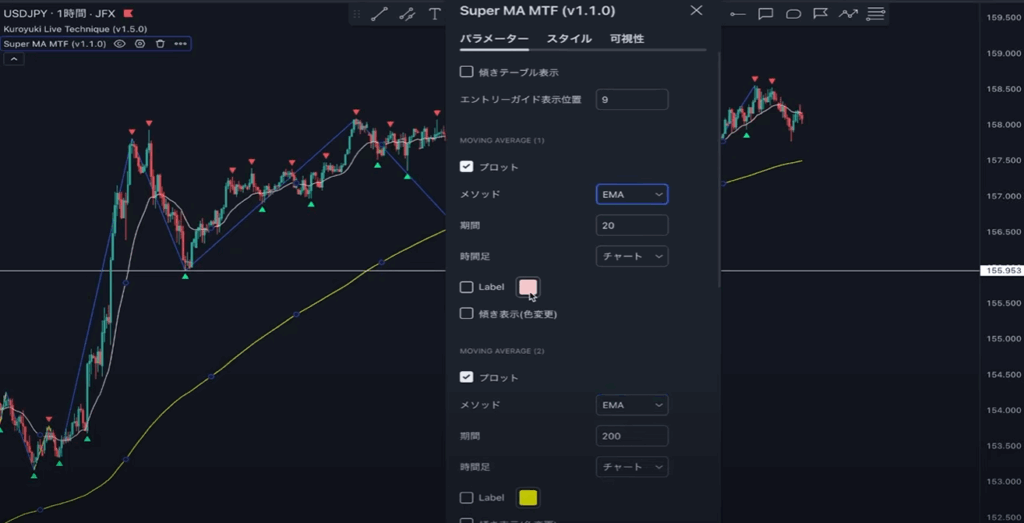

1時間足20EMAの方向に従ってトレードする

数あるインジケーターの中でも、僕が最も重視しているのは「1時間足20EMA」です。このラインの向きが、直近の地合いをシンプルに表してくれます。

- 20EMAが上向き→買い場を探す

- 20EMAが下向き→売り場を探す

- 横ばい→トレードを見送る

このルールを入れるだけで、無駄打ちは大幅に減ります。僕も最初は「形が良ければ逆張りでもOK」と考えてエントリーし、結果的に損失を重ねていました。しかし、1時間足20EMAの方向に従うと決めてからは、目線が統一されて迷いが消えました。

相場のノイズに惑わされないためには、シンプルな基準をひとつ持つことが大切です。その基準こそ、1時間足20EMAなのです。

上位足と下位足の方向を一致させる

勝率を上げるには「上位足の目線」と「下位足のエントリー」を連動させることが欠かせません。上位足で売り目線なら、下位足でも売りだけを探す。これだけで勝率は一段と安定します。

例えば1時間足で押し安値を割り、下目線が確定したとします。その状況で1分足に戻り売りの形が出れば、自信を持って仕掛けられます。逆に1時間が下でも、1分で上方向に飛び乗ってしまえば、ただの逆張りになってしまいます。

僕自身も、上位足と下位足の方向がバラバラなときに手を出して負けを重ねました。その反省から「上位足と同じ方向でしか打たない」というルールを徹底したことで、無駄な損失を大幅に減らせました。

短期の形に惑わされず、上位の流れを背に乗る。この一貫性が、スキャルピングで生き残るポイントです。

EMAが横ばいのレンジ相場では手を出さない

勝ち続けるには「やらない判断」も重要です。特に次のような場面では見送るのが賢明です。

- 1時間足20EMAが横ばい

- レンジの中央で価格が停滞

- 上位足の抵抗がすぐ近くにある

こうした相場は方向感がなく、スキャルピングでは騙しに巻き込まれやすいからです。僕も以前は「せっかくチャートを開いたのだから」と無理にエントリーして損失を出していました。しかし、動かない相場は何度やっても結果が伴いません。

「やらない勇気」を持つことは、勝率を高めるうえで最強の武器になります。負けを避けることも立派な戦略のひとつなのです。

スキャルピングに必要なテクニカル

高値・安値に水平線を引いて機能する場面だけ使う

水平線はスキャルピングで最も基本的かつ強力な武器です。特に多くのトレーダーが注目する水準に引くと、反発やブレイクが起こりやすくなります。

水平線を引く基準は次の3つに絞るのが効果的です。

- 高値・安値

- ネックライン

- キリ番(00や50など)

この条件に当てはまる場面だけ使えば、不要な線を減らせます。僕は以前「念のため」と多くの線を残していましたが、結果的に判断を鈍らせて精度を下げていました。今では「引いた線は必ず使う、迷った線は消す」と徹底し、アラートを設定して機能する場面を待つだけにしています。

水平線は数を増やすより、厳選してこそ精度が高まります。

押し安値・戻り高値を基準に目線を固定する

押し安値と戻り高値は、トレンド方向を固定するために欠かせない指標です。判断の基準はシンプルで、次の通りです。

- 上昇トレンド:直近の押し安値を割らない限りは買い目線

- 下降トレンド:直近の戻り高値を超えない限りは売り目線

これにより、無駄な逆張りを避けられます。ただし、押し安値や戻り高値の位置は人によって解釈がずれることがあります。そのため僕は、スイングハイやスイングローを補助的に活用し、曖昧な場面でも一定の基準を保てるようにしました。

以前は候補を複数見つけて迷うことが多かったのですが、事前に「ここを抜けたら目線を切り替える」と言語化しておくようになってからは、迷いなく動けるようになりました。

押し安値・戻り高値を一本に絞ることが、環境認識をシンプルに保つポイントです。

1時間足20EMAと1分足200EMAの同方向だけを狙う

移動平均線を使うなら、1時間足20EMAと1分足200EMAの2本に絞るのがおすすめです。役割は次の通りです。

- 1時間足20EMA:直近のトレンド方向を判断する

- 1分足200EMA:地合いの背骨を確認する

両者が同じ方向を向いているときだけエントリーすれば、期待値の高いトレードに集中できます。例えば、1時間足20EMAが下向きで、1分足の価格が200EMAの下にある場面では戻り売り一本に絞ります。

僕は以前、この条件を入れず「形が良いから」と逆方向にエントリーし、勝ちと負けが入り乱れて資産が安定しませんでした。ですがEMAの方向一致を条件化してからは、無駄打ちが減り、収益曲線も滑らかになりました。

EMAの方向が揃うまで待ち、揃ったら迷わず入る。このルールはスキャルピングを安定させる土台になります。

エントリーと利確の設計図

戻り売りと押し目買いは順張りだけに徹する

スキャルピングでは「順張りの戻り売り・押し目買い」に絞ることが勝率を高める鉄則です。逆張りは一瞬の反発を取れることもありますが、成功率が安定せず、資金を増やすには向いていません。

基本の流れは次の通りです。

- 上昇トレンド:押し目を待って買いで入る

- 下降トレンド:戻りを待って売りで入る

- トレンドが不明確:エントリーを見送る

僕も最初は「チャンスを逃したくない」と思い、トレンドに逆らって飛び乗ることがありました。しかし、その多くが騙しで終わり、無駄な損失を増やす原因になりました。ルールを“順張り限定”にしただけで、勝ちパターンだけを待つ習慣が身につき、収益の安定につながったのです。

戻り売りと押し目買いはシンプルですが、待てる人だけが利益を得られるパターンです。

有利な位置で出たダブルトップ・ボトムを狙う

ダブルトップやダブルボトムはスキャルピングでも強力なサインになります。ただし形そのものよりも「どこに出たか」が重要です。

狙うべきは次のような場面です。

- トレンド方向と一致している

- 抵抗線や戻り高値・押し安値に接している

- 2回目の試しで失速している

逆に、レンジの中央や方向感のない場所で出たダブルは信頼度が低く、避けた方が無難です。僕自身も位置を考えずに形だけで飛び乗り、失敗した経験があります。ですが「場所が良いダブルだけを狙う」とルール化してからは、精度が大幅に上がりました。

ダブルトップ・ボトムは万能ではありません。有利な位置に出たときだけ活用するのが正解です。

成功パターンと失敗パターンを事前に見分ける

スキャルピングを安定させるには「勝てる場面」と「負けやすい場面」を明確に区別しておく必要があります。

代表的な成功パターンは次の通りです。

- 1時間足20EMAと1分足200EMAの方向が一致

- 上位足のトレンド方向に沿った戻り売り・押し目買い

- 抵抗帯に接触した後の失速確認

一方で、避けるべき失敗パターンもあります。

- EMAが横ばいでレンジ化している

- 上位足と逆方向に仕掛ける

- 抵抗帯がすぐ近くにある状態でのエントリー

僕はこの「失敗パターンを先に定義しておく」ことで、感情に流されずに見送りの判断ができるようになりました。勝率を高めるだけでなく、無駄な損失を削る意味でも効果的です。

成功と失敗を事前に仕分けることが、環境認識を強化し、安定した成果につながります。

利確と損切りは事前に固定して迷わない

スキャルピングでは、利確と損切りをエントリー前に必ず決めておくことが欠かせません。途中で変えると、感情に流されてチキン利食いや損切り遅れにつながるからです。

基本のルールは次のようにしています。

- 利確目標:次の水平線や直近の抵抗帯

- 損切り位置:押し安値・戻り高値の外側

- 損失額:ロット調整で常に一定に固定

僕も以前は「もう少し伸びそう」と考えて利確を伸ばし、結局反転して建値付近で逃げることがよくありました。しかし、IF-OCOを使って自動で利確と損切りを設定するようにしてからは、感情で触らなくなり、安定感が増しました。

利確と損切りを事前に固定することは、短期トレードでメンタルを保つための必須条件です。

メンタルと資金管理のルール

プロスペクト理論を理解して感情を制御する

人は利益よりも損失を強く嫌う性質を持っています。これがプロスペクト理論であり、トレードの失敗要因の多くはここに起因します。

具体的には、次のような行動につながります。

- 少しの含み益ですぐに利確してしまう

- 含み損を認められず損切りを先延ばしにする

- 損失を取り返そうと無理にエントリーを増やす

僕もこの心理に何度も負けました。特に「損切りを遅らせてもっと戻るはず」と願望で持ち続け、結果的に大きく資金を削ったことがあります。

この性質を完全に消すことはできません。だからこそ「仕組みで感情を制御する」ことが大切です。

損失額を固定しロットで調整する

メンタルを安定させるためには、損失額を最初に決めてしまうのが効果的です。損切り幅に応じてロットを調整すれば、1回の負け額を一定に保てます。

- 損切り幅が10pips→ロットは小さめ

- 損切り幅が5pips→ロットを倍にする

- どちらも負け額は同じに固定

こうして損失を一定にすれば、連敗しても「許容範囲内の出費」として受け止められます。僕もこの方法を導入してから、負けを恐れてルールを崩すことがなくなりました。

資金管理の軸を「pips」ではなく「金額」に置くことで、トレードは格段に安定します。

途中裁量を封じる仕組みを整える

スキャルピングは短期勝負だからこそ、途中で裁量を挟むと感情の影響が強くなります。そこで有効なのが「エントリー後は放置できる仕組み」を作ることです。

僕が実践しているのは次の方法です。

- IF-OCO注文で利確と損切りを同時設定

- エントリー後はチャートを閉じて結果だけを待つ

- アラートや通知で決済を確認するだけにする

こうすると「途中で利確を早める」「損切りを外す」といった裁量を封じられます。僕も以前は建玉を見て不安になり、途中で触って失敗することが多かったのですが、この仕組みを導入してから安定度が大きく変わりました。

短期で感情に振り回されないためには、環境ではなく仕組みで自分を制御することが必須です。

トレードを振り返り改善を積み重ねる

メンタルや資金管理を定着させるには、毎日の振り返りが欠かせません。

チェックするべき項目はシンプルです。

- 勝率と損益比率はどうか

- ルールを守れていたか

- エントリーが適切な環境で行われたか

僕は毎日トレード記録をつけ、翌日に見直す習慣を持ちました。その結果「負けた理由の大半はルール違反だった」と気付けるようになり、改善に直結しました。

記録と振り返りを繰り返すことで、自分の弱点が数値として浮き彫りになります。メンタルを安定させる最も確実な方法は、自分のトレードを客観的に分析し続けることなのです。

勝てるトレーダーと負けるトレーダーの分岐点

期待値を基準に行動できる人が勝ち残る

スキャルピングで生き残るのは、1回の勝ち負けではなく「多数のトレードでの期待値」を重視できる人です。短期は試行回数が多いため、期待値がプラスの手法を徹底すれば自然と資産は右肩上がりになります。

一方で「たまたまの勝ち負け」に振り回される人は、ルールを崩して再現性を失いやすいです。僕も過去に連敗後に焦り、検証にない方法で取り返そうとして余計に損を広げた経験があります。

今では「期待値があるかどうか」だけを判断軸にして継続することが、安定の源になっています。

待てる冷静さが勝ちにつながる

勝てる人は「自分の形が出るまで待つ」冷静さを持っています。スキャルピングはチャンスが多いからこそ、待てない人はエントリーを連発して損失を増やしがちです。

僕も昔は「せっかくチャートを開いたのだから」と妥協して入り、結果的に無駄打ちを重ねていました。ですが、1時間足20EMAの方向と1分足200EMAの位置が揃うまで待つようにしてから、トレード数は減ったのに収益は安定しました。

結局、スキャルピングで勝ち続けるのは「待てる人」。エントリー数を減らしても、精度が上がれば資金曲線は滑らかになります。

得意パターンに絞り込むスペシャリストになる

オールラウンダーを目指すより、得意パターンに特化する方が安定します。スキャルピングは試行回数が多いため、勝ちやすいセットアップに集中した方が資金効率が高いからです。

例えば僕は「1時間足20EMA下向き×1分足200EMA下×水平線接触×ダブルトップ」という条件が揃ったときにだけ仕掛けます。これ以外は徹底的に見送ります。

勝てる人は自分のパターンを言語化し、条件が揃うまで待つ。負ける人は逆に「どんな場面でも戦おう」としてしまう。この違いが、長期的な成果を分ける大きな要因になります。

負けトレーダーに共通する行動を避ける

負ける人には共通点があります。

- 損切りをずらす、ナンピンする

- 熱くなって感情的に取引する

- 手法を増やしすぎて一貫性がない

- 待てずにポチポチしてしまう

僕もこのすべてを経験しました。特に「ナンピンで取り返そう」としたときは、一瞬の反発で助かることもありましたが、最終的には大きな損失につながりました。

負け組に共通する行動を排除するだけでも、成績は大きく改善します。やってはいけないことを先に明確にして避けるのが、スキャルピングで勝ち残るための第一歩です。

まとめ

スキャルピングは自由度が高い分、感情に流されれば簡単に資金を失います。しかし、環境認識をシンプルにし、ルールを徹底して仕組み化すれば、短期でも安定して勝ち残ることができます。

今回整理したポイント

- スキャルピングに向くのは冷静に待てる人

- 定義は「1分足で数分〜十数分、数pipsを狙う」

- 国内の狭いスプレッド口座でドル円に集中する

- 1時間足20EMAと1分足200EMAの同方向だけを狙う

- 戻り売り・押し目買いの順張りに徹する

- 損失額を固定し、途中裁量を排除する

- 勝ちパターンに特化し、負けパターンを避ける

僕も数々の失敗を重ねましたが、手法を増やすのではなく削ぎ落とすことで勝ちやすくなりました。スキャルピングを武器に変えるには、「シンプルさ」と「待つ力」がすべてです。